本站7月22日讯 投身治黄担重任,科技征途建新功,东平黄河河务局斑鸠店管理段创新工作室里再传喜讯。“山东黄河工匠”张克峰在继多功能模块化养护作业车研发成功之后,创新成果再次实现了新突破,多功能集成水尺应时而生。

张克峰作为东平黄河河务局创新带头人,不仅在日常工作中兢兢业业,同时也是一个善于发现、勤于思考的有心人。他以河立业,化身“江河医生”,从实际需求出发,运用“望闻问切”创新工作法,在治黄科研创新之路上披荆斩棘、砥砺前行,以新技术新突破应对新形势新挑战,用科技赋能治黄新一线。

创新源起于治黄实践。作为东平黄河斑鸠店管理段的一名基层职工,张克峰在与同事参与黄河防汛抢险和堤防工程养护工作的过程中,发现现有水尺及监测设备存在数据维度单一、环境适应性弱、多源协同性差等技术瓶颈,并且传统水尺仅能完成基础水位测量,难以满足汛期对气象数据、远程监测实时影像及自动查看滩唇出水高度观测的迫切需求。加之,传统基层堤防养护作业仍过度依赖人工巡检,存在劳动强度大、隐患识别率低、应急响应滞后等问题,难以满足复杂多变的工作需要。

“在水利部数字孪生流域建设与山东黄河‘三个全覆盖’应用的背景下,传统水位监测工具与工程养护面临双重挑战。”张克峰坦言道。

职工所需催化设计灵感。日常工作中,周围同事经常向张克峰“抱怨”在日常工作中遇到的难题,作为创新“达人”的他自然成为了帮助同事解难题的“金钥匙”。比如,在日常工程养护与防汛工作中,传统水尺监测水位,滩唇出水高度测量,无人机巡飞工程巡查等工程巡查及汛期监测都存在一些短板。又如,每年汛期滩唇出水高度测量,需要多人驾车往返几十公里进行测量,测量时汛期水大浪急还存在较大的安全问题。又如,无人机工程巡查经常遇到到达巡查位置后风速气象条件不能满足起飞条件,造成无效做功的情况,对人力资源及车辆油料都造成较大浪费。一个个日常工作中遇到的现实问题都成了张克峰开启“头脑风暴”,推进新一轮创新之路的“催化剂”。

平时爱琢磨的他,对着这些现实问题就陷入了深度思考,如何才能兼顾多项功能于一体?如何才能最大限度的降低人力物力成本?如何才能适应智能化科学化的现实需要……在一个个问题的催发下,张克峰萌生了研发一款多功能集成水尺的想法,希望通过技术创新解决实际工作中遇到的难点、痛点。

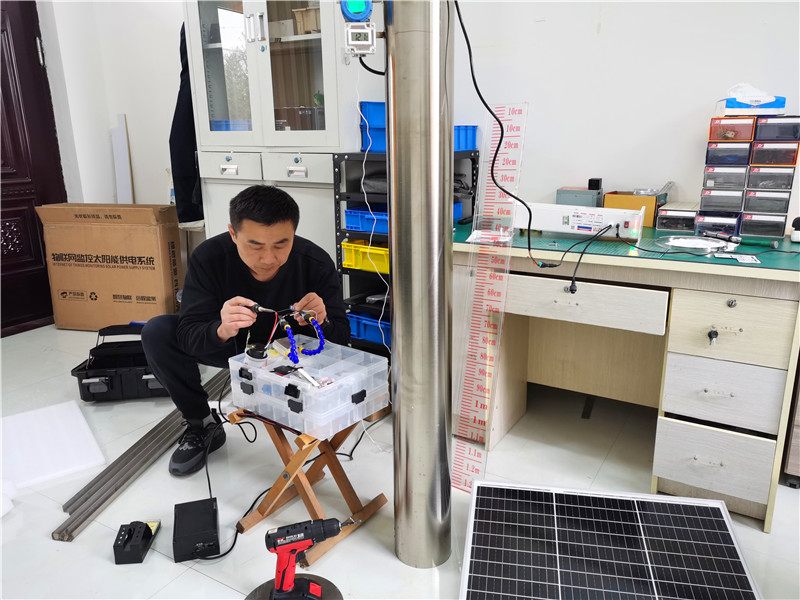

创研之路并非一帆风顺。在研发初期,一个巨大的挑战摆在他的面前,那便是如何实现多功能模块的集成与兼容问题。在组装过程中,他将风速风向传感器、多视角摄像头、电子水尺与自浮式结构融合,但不同设备间的信号干扰问题频发。例如,电子水尺的电磁信号会干扰风速传感器的数据传输,一度导致测量结果出现大幅度偏差。为此,张克峰整日把自己关在四十度高温的工作室里,查资料做测试,尝试了多种屏蔽材料与电路布局方案,最终通过多次试验,创新采用了传感器模块间加装金属屏蔽罩的方式,成功解决了信号干扰问题。

一波未平一波又起,在自浮式水尺的结构设计上同样充满波折。在最初的设计中,水流进入水尺内部后出现了自浮部件容易卡顿,导致水位测量不准确的问题。为解决这一问题,张克峰多次推演设计方案,最终在船舶建造材料中获得了灵感。他借鉴了船舶水密舱的设计理念,将水尺内部划分为多个独立舱室,舱室间设置导流通道,外部加装了不锈钢过滤网,在实现水流平稳推动自浮部件上升的同时,又有效防止了杂物堵塞,显著提升了水尺性能的稳定性与可靠性。

另外,在水尺运行的电能续航方面,张克峰也别出心裁,增设了“双保险”。创新采用太阳能与锂电池双供电模式,白天利用太阳能板供电,夜晚依靠锂电池供电,同时优化水尺设备的低功耗运行策略,降低水尺能耗,延长水尺持续稳定工作时长。

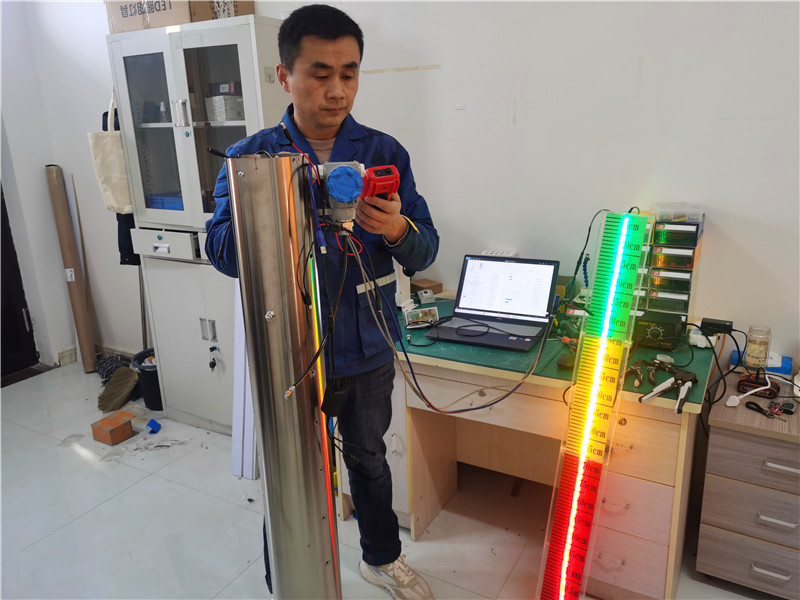

张克峰采用“分模块研发-系统集成-场景验证”的技术路径,经过多次论证和多场次模拟实验的研究探索,破除了水文环境测量及实现实时掌握数据的主要难点,新型多功能集成水尺成功问世。

“这款新型水尺通过物联网、数据通信等信息化手段,提升水文环境观测效率与科学数据感知能力,降低人力物力消耗,推动了治黄一线生产实践向机械化、智能化转型,不仅实现了水位、风速、风向等数据的实时监测与传输,还能通过多视角摄像头提供高清影像,为防汛决策提供更全面的依据。自浮式结构的创新设计,更是解决了传统水尺在复杂水流环境下测量不准确的难题。这款水尺的研发,凝聚着我对一线工作的深切热爱与创新探索,希望我的努力能为黄河河道监测工作带来新的突破。”张克峰在创新成果交流时自信地讲道。

多功能集成水尺凭借集成多组传感器、自供能系统与远程数据监测三大创新手段,突破了传统监测设备功能单一的局限,构建了“感知-监测-决策”一体化智能监测系统,以智能化、科技化创新成果赋能治黄新一线,为东平科技治黄奠定了坚实保障。同时,张克峰攻坚克难、勇毅前行的创新精神也感召着一个又一个东平治黄工作者投身到创新创效的行动中来,掀起了学比赶超、你追我赶的创新浪潮。

创新征途漫漫,唯有实干当先。相信未来的治黄征程中,会有更多像张克峰一样的擎旗者、创业者,涌现在挚爱的治黄一线,点燃属于自己的青春之火,用奋斗谱写新时代治黄事业高质量发展的崭新篇章。(刘柱)

编辑:田光 录入:徐文彪 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会